新时代民族文化建设被提升到治国理政的新高度,使民族文化建设的重要性得到了广泛认同,其中最主要的体现就是祭祖的兴起、宗祠的复建、家谱的修订等等,而这三者又是紧密相连的一个整体——民族文化的兴起。

一、何谓祠堂

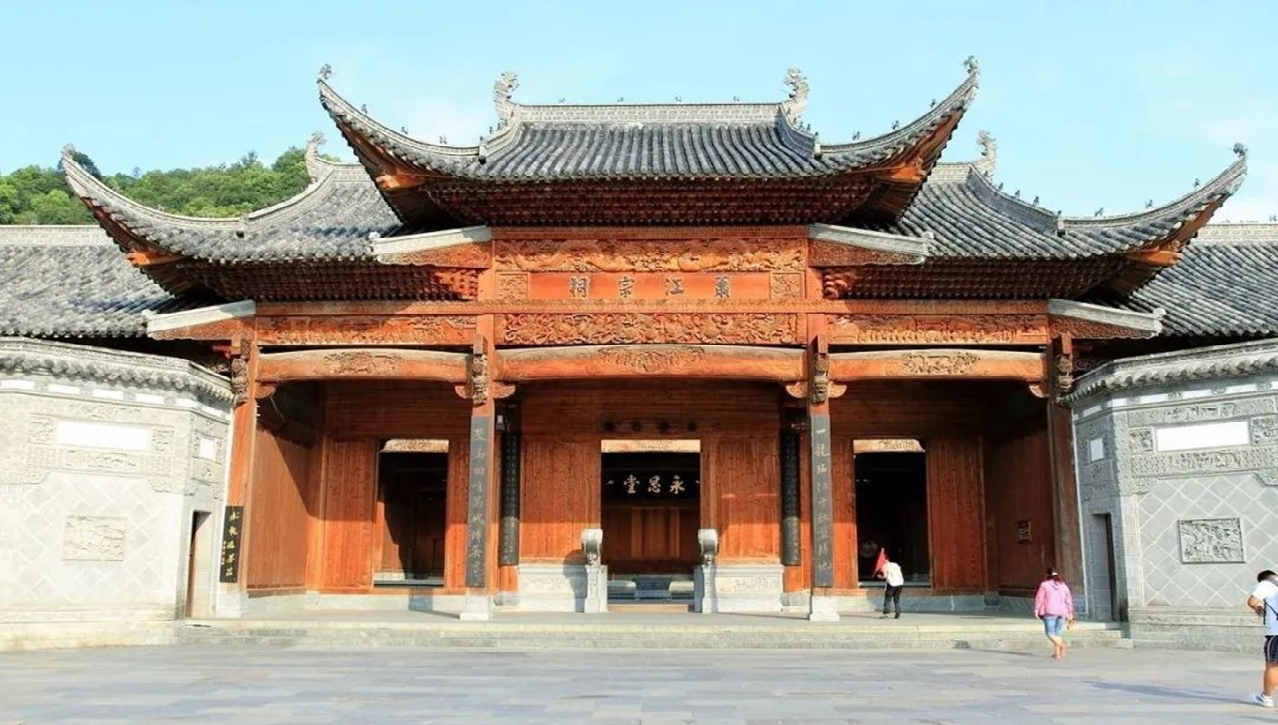

我国是一个文明古国,祠堂是中华民族五千年悠久历史文化的延伸和儒家文化的标志,是姓氏文化的一种载体,其传统文化不仅独特,且源远流长。祠堂文化作为地方民俗文化重要组成部分,它记录了一个家族的辉煌历史与传统,远在几千年前氏族公社解体之后的夏、商、周便开始萌芽,在汉代正式岀现祠堂的名称,到末代形成较完备的体系,明清发展到高峰。祠堂是族人祖先灵魂之寝堂和后裔祭祀列祖列宗之场所,是举行重大族事活动的议事之地,也是教化后代敬畏人生,规范行为和惩恶扬善的神圣殿堂。

祠堂又称宗祠,家祠,家庙,祖厝,祖宇,祖庙,宗庙,是由同一祖先所生的血缘亲属集团与地缘组织统一而成的宗族组织,在居室外独立建造的供俸祖先神位,祭祀家族祖先,尊贤,求神的场所,是列祖列宗的安息之所。祠堂是大地上鲜活的遗存,是正宗的中国"国粹”,是一方独特的"中国印",祠堂用自己的存在方式诠释时代文明,祠堂留给后人许多珍贵的历史文化遗产,祠堂浇灌家族的根,浇灌祖宗,根深叶茂,礼敬天地,祠堂成为我们追慕先祖的地方,走进祠堂,仿佛感觉到先人说过的家常话和他们熟悉的脚步声,还有他们的喜怒哀乐甚至他们的心跳呼吸声都散布在祠堂的每个角落里,这一切充满了家的味道,在那里,炎黄子孫都能寻找到我们的根,都能看到自己的“胎记”,千秋功过于祠堂司见一班,华夏祖先,从祠堂可知谱序流传。一座祠堂,就象一位母亲,虽历尽沧桑,却总是儿女向往的地方,在那里,有先前的风气,有我们的老规矩。在那里,供俸着祖先牌位,供俸着天地人的大道理,在那里,血脉绵延,传承赓续,生生不息。

祠堂是宗族的祭祀圣地,它象征着宗族的团结,也有人把祠堂理解为死去祖先的家,神灵所聚之地,祭祀祖拌阴灵的场所。从某种意义上说,祠堂文化的繁荣侧面反应了这个历史时期社会稳定,经济发展,是政通人和国泰民安的具体体现。

二、祠堂的建筑特点

祠堂建筑一般都比民宅规模大,质量好,高大的厅堂,精致的装饰,上等的用材成为这个家族光宗耀祖的一种象征。祠堂往往建在风水宝地上,青山绿水间,青砖灰瓦,雕梁画栋,古色古香,令人神往。

祠堂建筑有大门,门屋,享堂,拜殿,戏台,寝殿,藏书楼等。它是全族祭祀之场所,是用来对族众进行尊祖敬宗为主题的礼仪宣教的所在,重在精神上教化族人,并启蒙族人饮水思源、不忘祖根。

祠堂堂号,多数祠堂都有堂号,堂号制成金字匾,高挂于正厅,旁边另挂有姓氏渊源,族人荣耀,妇女贞洁等画额。祠堂的院门上往往都赫然刻着:“宗功祖德流芳远,子孝孫贤世泽长”等横幅。有的祠堂前置有旗杆石,表明族人得过功名。在这里,忠孝仁羲道德是最讲究的,比什么都重要,这需要一种传承,更期待一种希望,仁羲道德,忠孝廉节,都是教导子子孙孙时时不忘的做人的根本。时时事事都要用“德”规范自己的行为。

祠田族产,祠田是全族的公产,大多由族内各界贤达人士尊捐义赠,主要用于赈灾恤族,它是古代社会福利保障的一种初级形式,重在从物质经济上团结族人。

三、祠堂分类

自古以来祠堂祖庙有两大类,一类是为皇帝先师们祭祖的神坛,祖庙,宗祠,分布在全国各地名胜之地。另一类是以紧密的血缘和地缘关系为主要属性的祠堂,是全族祭祀先祖为主要功能的场所,并兼有其它宗族活动的功能,此为中国大地普遍分布的类型,所谓聚族而居,族各有祠。每姓必须建立祠堂以安先祖。它在中国封建家族制的社会中极度发展,但它是以农业经济为基础,以耕读文化为特色的。所以无论是在热闹的城镇,还是穷乡僻壤,只要那里存在同姓血缘体系的地缘组织或集团所形成的居住村落村舍,那里就必定有祠堂存在,这是中国大地上祠堂分布的基本特点。

祠堂按等级制度可分为官庙,公祠和民间祠堂:祠堂按家族人口繁衍又分总词,支祠,分祠,享堂等。

1. 家祠:旧时,一个家族为祭祀祖先而修建的祠堂。供俸以曾祖以下的祖宗牌位,一般是不岀五服即五服以内的祖先,(五服以内为亲,五服以外为亲尽)。

2. 宗祠:祠堂有宗祠和支祠之分,是供先祖的神主牌位,举行祭祖,从事家族活动,执行族规家法,议事宴饮,全族的后裔为祭祀一世祖以下去世子孙所建的祠堂。支祠是一族内各方祭祀各房的直系先祖所建的祠堂。

3. 女祠:祠堂内一般是既供俸男祖先,又供俸女祖先神主,明清时期有些宗族兴建了女祠,“专奉女主”,是专门供俸给氏家族勤俭持家,贞洁守节的女姓。

4. 专祠:是为特定的人和神设立的祠宇。用于专门供俸孝子牌位,教育后代修身的祠堂。

5. 行祠:专祭祀某名人的,遂标行祠。

6. 特祠:凡大祠堂,都少不了两座附属建筑,特祭祀供俸那些香火不续的先人的。

7. 长房享堂:长房享堂是在宗祠旁边独立供俸历代长房长孙的享堂。

四、祠堂的功能

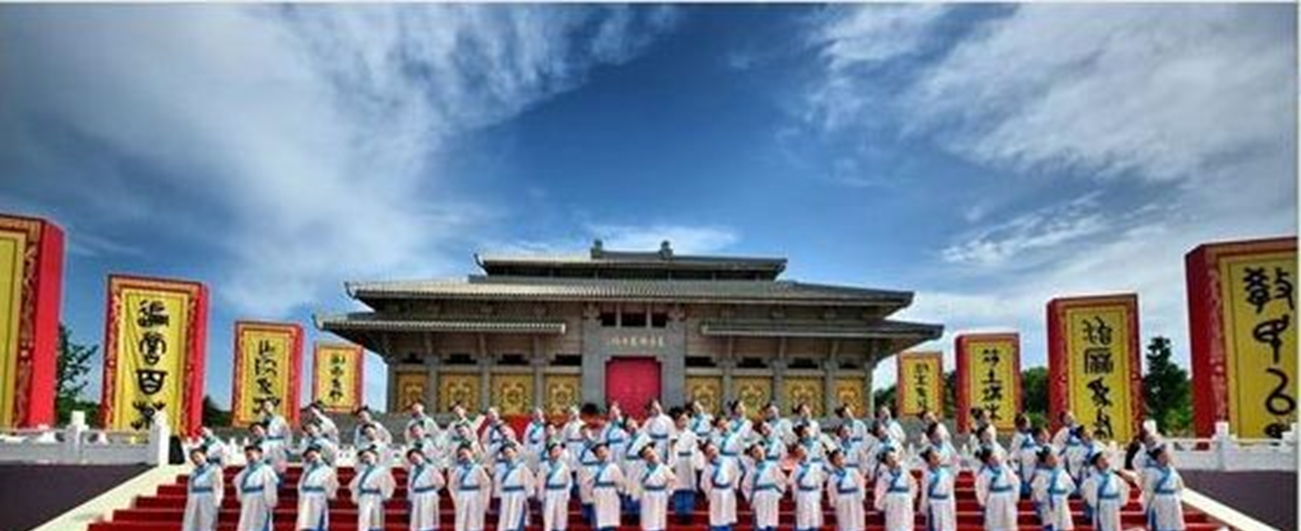

1. 祭祀先祖:祠堂既然是祖宗神灵聚居的地方,供设着祖先的神主,那么祭祀先祖就是祠堂的主要功能。每逢春秋祭祀,全族聚会,齐聚祠堂,由族长或宗子主持作礼设祭。清明扫墓,先到祠堂祭神主,然后分别至各房各家的墓地祭扫。

2. 珍藏与撰修宗谱:祠堂是珍藏宗谱、撰修宗谱之圣地。宗谱是一种通过论、志、图表等形式将宗族的血缘亲疏辈分、家规、家法、祖训等和谱记载下来,为本族宗亲们掌握尊照的特殊史籍。

3. 助学奖学:祠堂里,在族人所捐的公田善款中,有助学作用,专门对本族子弟助学、奖学、或开设义学、义塾之用,通过读书育才走上仕途,也是光耀门庭荣宗耀祖、提高全族声望的大喜事。

4. 宣讲学教礼法:祠堂又是宣讲学教礼法的课堂。在祠堂祭祀仪式开始之前,专人向族众“读谱”,讲述祖宗厉尽艰辛创业的历史,定时宣读家法族规、劝戒、训勉之辞和先贤语录。

5. 商讨族中事务:商讨族中事务及族中重大兴革事宜,如推先族长,兴建柯堂,维修家变,购置族产,处罚违法族人或同邻族打官司等等,都由族长召集全体成年人在祠堂开会讨论。

6. 娱乐与应急功能:其它,祠堂里每逢风俗年节之时或族内有重大喜庆活动,祠堂又是全族欢庆娱乐的场所,通常有戏台建筑,好戏连台,既是唱给先祖们听的,更是演给宗族内男女老少们看的。农忙收获季节,祠堂都成了丰收的库房或临时堆栈,在战乱或应急突发事件时,祠堂里也就成了应急指挥中心,通过祭祖,以血缘关系作纽带,把族众牢固地扭结在一起,形成一个严密的家族组织及族人内部凝聚力和亲和力。

7. 家族与人生功课:祠堂浓郁的香火味,常年经久不散。一年四季,春祠夏襜,秋尝冬烝,四时八节祭祀不断,祠堂祭祖己然成为血脉汇聚、增进感情、精神认同的家族功课和不忘根系、我从哪里来、我到哪里去、感恩思孝端行修德的人生功课。

8. 传承传统文化:太平时期,建祠修谱供人敬仰,祠堂文化以我国忠孝仁羲为本的儒家文化为本,吸纳佛家的“无为”和道家的“修养”等思想成分。祠堂文化在普及传统文化,规范人们生活和行为方式,提高人们的文化教育、教养、整齐家风以及协调社会稳定方面起到重要作用。这类文化著作,以族长或长辈对晚辈耳提面命的淳淳教渝的形式,把传统的伦理道德观念和儒家文化精神,通俗的灌输传授给子孙后代,使他们同言而信,传其所亲,同命而行,行其所担。如治家齐家教家和修身齐家平天下的“大学之道”,立人、达人、爱人、凉人的“忠恕之道”以及父慈子孝,兄友弟恭、朋友有信的“蘩矩之道”等。按照贯例,族谱应三十年一小修,六十年一大修,九十年必修,这个任务在族长的主持下在祠堂里完成。

9. 新时代的多元用途:在新时代的今天,祠堂除了“崇宗祀祖”之用外,又有了新的价值标准,族众平时有办理婚、丧、寿、喜等事时,利用宽广的祠堂,以作为活动之用。还可作为文化活动室,书法展览,文化展示,史志乡贤英才陈列以及老年人活动中心和健身娱乐场所。

五、祠堂的现状

追溯历史的沿革,在解放前,由于战争不断,特别是日本侵华战争的爆发大部祠堂与其他国宝一样,几乎破坏殆尽;建国后,随着宗族制度的衰落,所剩祠堂又遭人为破坏。没有破坏的,经风雨侵蚀也破旧不堪,再加上改革开放经济的发展,农村城市化进程日益加快,又有不少祠堂被拆建为商铺或住宅,有的村落搬迁,真正保留下来祠堂少之又少,祖宗牌位,包括藏于其中的家谱都荡然无存,后世之人不知祠堂为何之用者比比皆是,古村旧貌不知何处?海内外游子失去了乡愁,祠堂是我们祖先的“根”,饮水思源,慎终追远,根深叶茂,我们没有理由不保护自己的“根”!在重视家风家教推进时代文明构建和谐社会一系列指导下,随着人们观念的转变,喜逢盛世,寻根热的兴起,族人的凝聚力不断加强,全国各地对文物古建筑祠堂越来越重视,族内孝贤,无私奉献者纷纷资助捐赠,兴起一种兴修,维修,保护祠堂,追根溯源,寻根问祖修续宗谱及海外港澳台同胞、游子回来寻根祭祀先祖的热潮,这对弘扬中华古文明,振兴乡村战略,建设文明和谐的乡村文化有着不可替代的作用。

六、祠堂存在的意义

宗教即解决过去、现在和未来的三世问题,中国人则以家族之三世,行宗教解决之道:过去的信仰依于祖先,现在的安慰寄于家室和合,而将来的希望则寄托于儿孙。祠堂里的对象虽为逝去的先祖,然目的却在作用、影响于生者和看不见的末来人。从这个意义上说,当下的重新修建祠堂的风潮自有其积极的一面,可视为对内心生活秩序垂挂的一次努力,这对传承悠久的中华古文明,文化自信,民族振兴,构建和谐社会有着极其重要的作用,其间也包含了中国式信仰的重拾。

祠堂文化强化了家族内部的凝聚力和向心力,把祠堂文化建设作为引领家文化发展的重要内容,是新时代精神文明建设的铺充,祠堂文化也被赋予了新的内涵。

宗祠即是祠堂,是汉民族供奉祖先和祭祀场所,是宗族的象征。宗庙制度产生于周代。上古时代,士大夫不敢建宗庙,宗庙为天子专有。宋代朱熹提倡家族祠堂:每个家族建立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛。祠堂是族权与神权交织中心。祠堂中的主祭---称宗子,管理全族事务称宗长,还有宗正、宗直等职。宗祠体现宗法制家国一体的特征,是凝聚民族团结的场所,它往往是城乡中规模最宏伟、装饰最华丽的建筑群体,不但巍峨壮观,而且注入汉族传统文化的精华,与古塔、古桥、古庙宇相映,成为地方上的一大独特的人文景观,是地方经济发展水平和汉族民俗文化的代表。宗祠记录着家族的辉煌与传统,是家族的圣殿。作为汉民族悠久历史和传统文化的象征与标志,具有无与伦比的影响力和历史价值。

七、宗祠的历史地位

崇拜祖先并立庙祭祀的现象,在原始社会后期即已存在。 而供奉祖先神主(即俗称的牌位)、宗族祭祀祖先的场所——祠堂,一向被视为宗族的象征。在中国传统的民族文化里,宗祠文化是一项不可蔑视的姓氏宗族文化,由于封建社会遗留下来的传宗接代思想的根深蒂固,中华民族就产生了姓氏文化,全世界任何国家的姓氏文化都没有像中国这样延续数千年来都没有间断,虽然在文化大革命时期,在一定程度上阻滞了其发展甚至受到严重批判,但作为一种宗族文化,一种植根于百姓骨髓的传统,还是迅速地在中国大地蔓延生息,香火不断,最具象的一面,即是宗祠文化。

中国人是世界上最有祖先崇拜传统的民族。在每个家族中,往往都有一个场所来供奉已去世的祖先的神主牌位。所以,旧时的每个家族都会有本家族的祠堂,并给它取一个名号,这个名号就叫“堂号”,目的是让子孙们每提起自家堂号就知道本族的来源,纪念祖先功德。

俗话说,树大分杈。随着生命的传递、繁衍,家族也会不断扩大,扩大的结果是一些家族从祖居地迁居他处,另开基业,形成新的分支和新的宗族,自然也有不少家族远赴重洋,在海外定居,这些新形成的宗族和分支,往往又会建立新的祠堂,来供奉最亲近的祖先。于是,由一个祠堂又衍生新的祠堂来。宗祠,虽然是封建社会遗留下来的产物,在当今则有其新的存在的意义和社会作用。

随着改革开放和全球华人寻根热潮的兴起,许多宗祠被新建和修复,族谱被续修,而海外华人则不断翻新旧宗祠,联络故众。可以说,今天的宗祠已经没有了“宗族主义”的负面作用,只具有帮助人们寻根问祖、缅怀先祖、激励后人、互相协作的积极意义,是对于加强中华民族的凝聚力和中华民族的团结产生巨大的作用。特别是新时代家风建设被提升到治国理政的新高度,使家风建设的重要性得到了广泛认同。关于新时代家风建设的重要论述不仅承载了中华优秀传统文化中优良家风家训之精髓,还与马克思主义家庭观,老一辈革命家的优良家风一脉相承,构建了家庭、家风、家教三位一体的家风建设体系。根据这一系列论述,传承中华文明,承载优良家风,弘扬孝道文化,不忘乡愁的祠堂文化对重拾民族信仰,构建和谐社会,助力乡村振兴有着至关重要的作用。

八、国家政策指引,激活宗祠传统价值,赋能乡村振兴发展

2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布,其中“加强宗祠规范管理,整治低俗表演活动”的表述引发广泛关注。这一政策不仅延续了近年来对农村移风易俗的重视,更首次将宗祠管理提升至国家政策层面,标志着乡村文化治理迈入精细化、法治化新阶段。

(一)、宗祠管理为何成为政策焦点? 宗祠作为中国传统村落的重要文化符号,承载着家族历史、伦理教化和社会凝聚的功能。然而,随着社会发展,部分地区的宗祠活动逐渐偏离文化传承的初衷。例如,一些地方借宗族活动之名,组织低俗表演、聚众赌博甚至攀比铺张,既浪费资源,又滋生不良风气。更有甚者,宗族势力干预基层治理,成为乡村治理的隐患。 中央一号文件提出“规范管理”,旨在通过制度约束,将宗祠活动重新纳入健康发展的轨道。文件强调,需结合地方实际,明确宗祠活动的边界,既要尊重传统文化,又要杜绝借宗族之名行违法违规之事。

(二)、政策落地,体现从“堵”到“疏”的治理智慧。 此次政策并非一刀切禁止宗祠活动,而是通过分类管理实现“破旧立新”: 1. 明确功能定位:鼓励宗祠作为文化传承、家风教育的公共空间,例如设立村史馆、家风讲堂等。 2. 整治低俗乱象:对涉及封建迷信、低俗表演的活动加强监管,严禁利用宗祠进行非法敛财或传播不良文化。 3. 强化法律支撑:结合《乡村振兴促进法》《殡葬管理条例》等法规,对违规行为依法追责,避免宗族势力凌驾于法律之上。 地方实践已见成效。例如,福建某村将宗祠改造为“红色文化教育基地”,展示革命历史与家族先贤事迹;湖南某地通过村民公约,规定宗祠活动不得占用耕地、不得铺张浪费。这些探索为政策落地提供了样本。

(三)、宗祠管理背后的乡村振兴逻辑: 中央一号文件将宗祠管理与乡村全面振兴紧密结合,其深层意义体现在三方面: 1. 文化振兴:宗祠规范管理有助于挖掘乡土文化中的积极元素,重塑乡村精神内核。例如,广东潮汕地区通过宗祠活动传承非遗技艺,带动乡村旅游。 2. 治理现代化:遏制宗族势力无序扩张,可促进基层党组织和村民自治制度的有效运转,避免“宗族治村”取代“法治治村”。 3. 资源优化:整治低俗表演和铺张浪费,能够引导资金和人力投向乡村产业、生态保护等关键领域,避免公共资源被虚耗。

(四)、争议与挑战:如何平衡传统与现代? 政策推行也面临现实难题。部分村民认为“管得太宽”,担忧传统文化被过度干预;一些学者则指出,若管理方式简单粗暴,可能激化基层矛盾。对此,专家建议:1. 差异化施策:区分宗祠的文化功能与陋习问题,避免“将洗澡水和孩子一起倒掉”。 2. 群众参与:通过村民议事会、乡贤理事会等渠道,让村民成为治理主体,而非被动接受管理。 3. 创新载体:利用短视频、直播等新媒体传播优秀宗祠文化,增强年轻群体的认同感。

(五)、展望:从宗祠管理看乡村文化未来 中央一号文件的出台,为乡村文化治理提供了新方向。长远来看,宗祠管理的目标不仅是“纠偏”,更是通过文化赋能激活乡村振兴的内生动力。未来或可探索:

宗祠+产业:将宗祠文化与特色农业、手工艺结合,打造文化IP。

数字化管理:建立宗祠活动备案平台,实现动态监管与资源统筹。

跨区域联动:推动不同宗族文化交流,打破封闭性,促进乡村共同体的构建。

加强宗祠管理,既是乡村振兴的必然要求,也是传统文化现代转型的重要契机。政策落地需兼顾文化尊重与法治精神,让宗祠从“家族的小祠堂”转变为“乡村的大课堂”,真正成为凝聚人心、培育文明、助力发展的文化阵地。如何在守护乡土根脉的同时破除沉疴陋习,考验着基层治理的智慧,也决定着乡村文化振兴的成色。

宗祠的含义早已超越物理空间,成为中华文明的 "文化密码"。在乡村振兴战略中,它既是传统伦理的守护者,也是现代治理的参与者。未来需在保护与创新中找到平衡点,让宗祠从 "家族记忆载体" 转型为 "乡村文明枢纽",为中华民族的文化复兴提供源源不绝的精神动力。

宗祠管理政策的实施,标志着乡村治理从经济振兴向文化价值重构的升级。通过制度创新与技术赋能,传统宗祠正从 "家族记忆载体" 转型为 "乡村振兴枢纽"。未来需在尊重文化传统的基础上,构建政府主导、社会参与、技术支撑的治理新格局,让宗祠成为培育文明乡风、凝聚发展共识的精神家园。

九、云上宗祠(线上或电子宗祠)的诞生,为宗祠的存在和发展提供了新的空间。

线上沙湾王氏祠堂的开门启用和电子“王氏宗祠”(又称绿色“王氏宗祠”)在新版《盐城三槐堂王氏宗谱》里盛大启用!这是有史以来的首创和壮举,为宗祠的存在和发展提供了新的空间。无论线上的还是宗谱里的,都是现代科技技术构建的电子宗祠,我们称之为云上宗祠。这种电子形式的宗祠,打破了时空界限,让亲情不掉,无论你身在何地,无论寒暑晴雨,也不论路途和健康状况有何不便,只需你打开网站或在线家谱即可进入祠堂,缅怀先祖,寄托哀思。此王氏宗祠不占地,祭祀无污染,可谓绿色环保,是真正的绿色祠堂,是全体盐城三槐王氏族人祭拜祖先的理想绿色场所。

不管宗祠存在的形势如何,她将永远伴随着中国人民存在于中华大地上,永远存活在中国人民的心中。

|