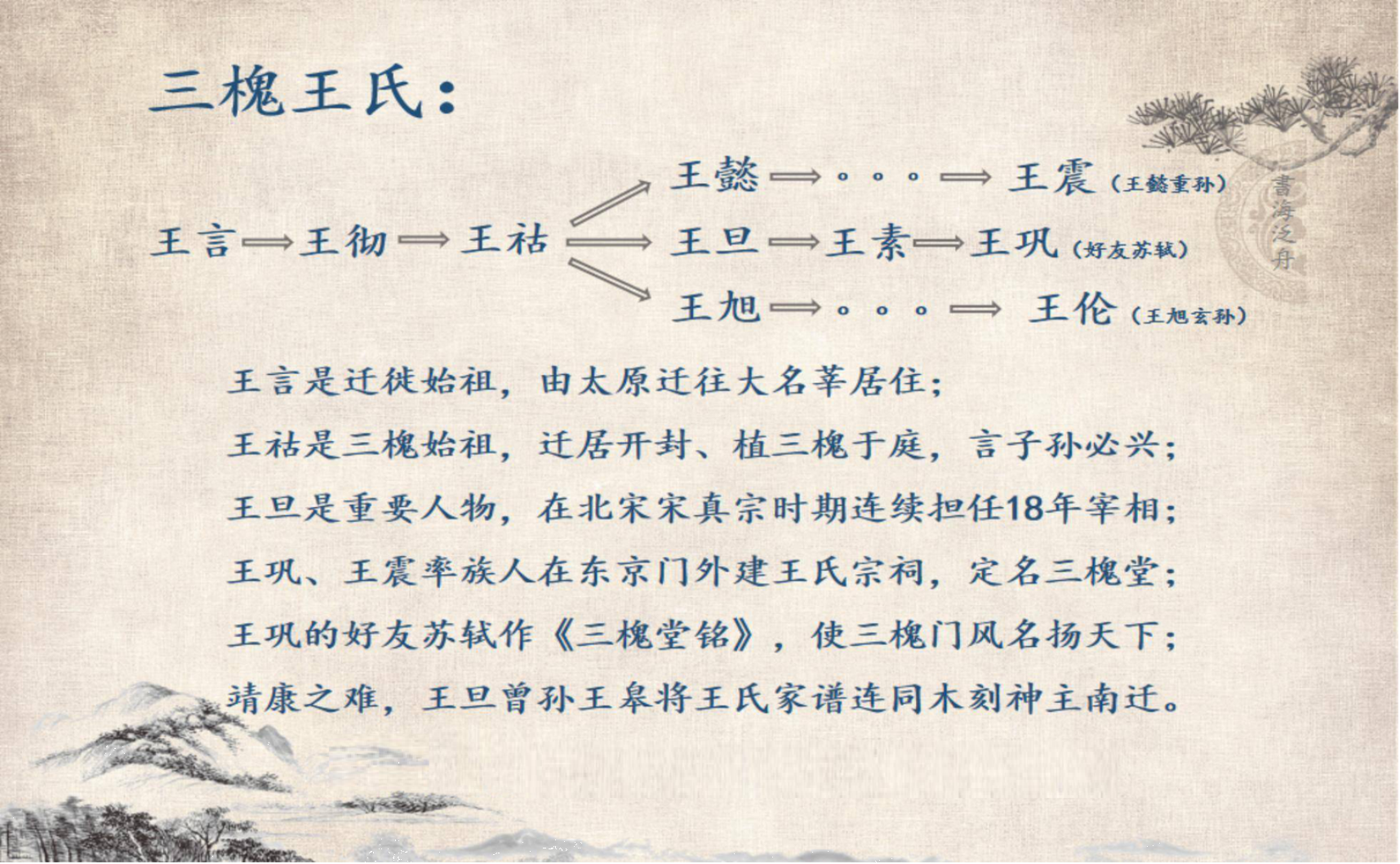

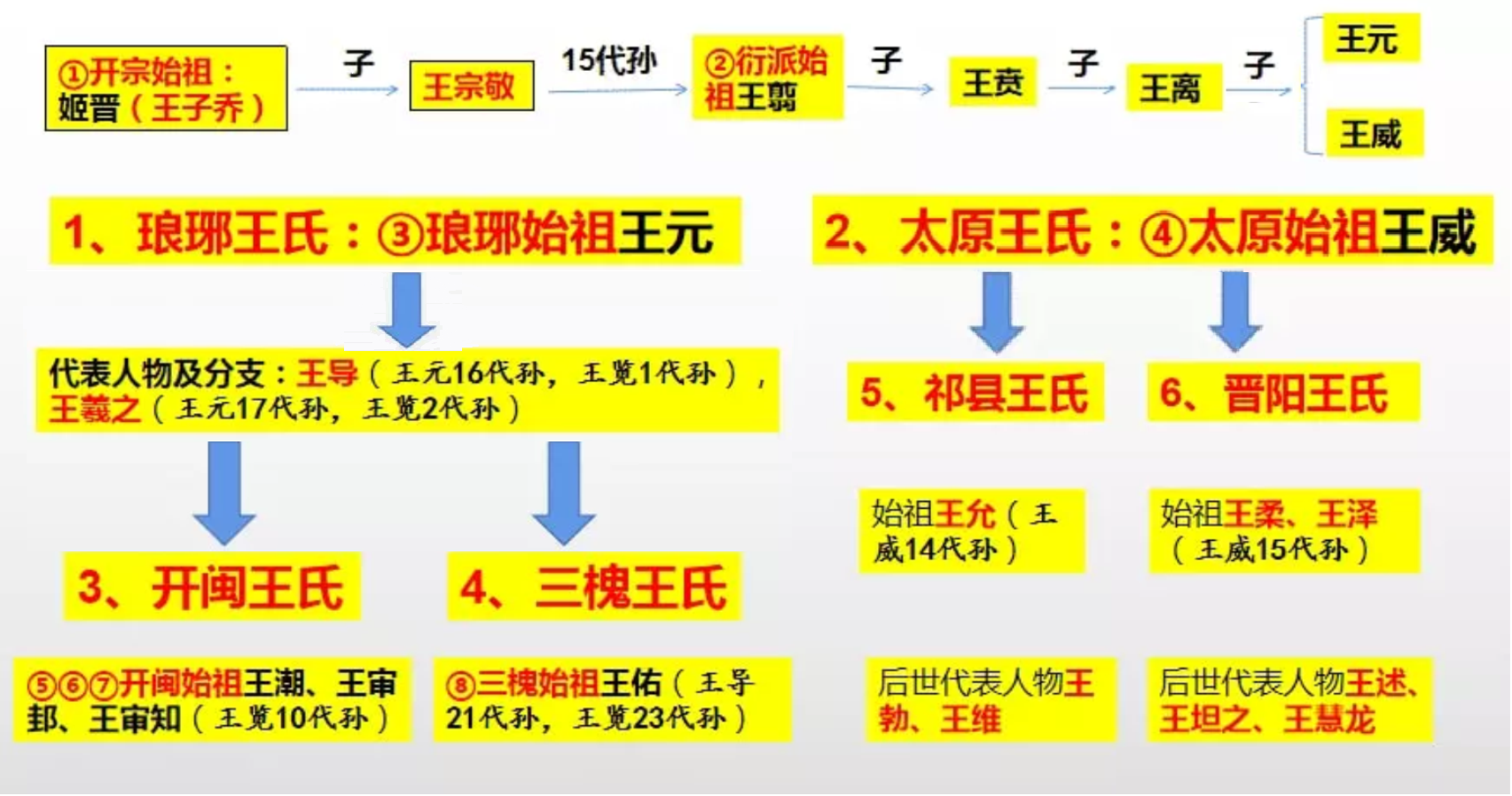

三槐王氏是当今王氏中最大的一支,枝繁叶茂,闻名天下。三槐王氏一说是太原王氏的一衍派,史书记载王言曾在太原生活,后来迁徙大名莘居住,被后世尊为三槐王氏迁徙始祖(见第一幅图)。又说是琅琊王支脈,认为王祐为王导二十一代孙(见第二幅图)。三槐世系是挂在王元之后的琅琊世系,还是挂在王威之后的太原世系,核心是确定王言的具体身系。虽众说纷纭,但三槐王氏出于姬晋一脉那是肯定的。

|

|

我三槐王氏的堂号,是唯独没有以地名命名的堂号。在《中国家谱综合目录》的王氏家谱目录中,冠以“三槐堂”堂号的家谱目录,占有堂号的王氏家谱总数的40%左右。2011年11月29日开封三槐文化研讨会在河南大学举行,通过了《三槐堂复建方案》。2014年,为更快地将三槐堂复建,由胡松林、李济民等人牵头成立了开封三槐堂文化发展有限公司,由胡松林任董事长,李济民任总经理,三槐堂复建工程正式启动。规划土地609亩,其中包含三槐堂(四殿、祭坛、王祜故居、三教堂、三槐会馆等)、安置区、商业区,形成了一个“三槐堂小镇”。本“三槐堂”,以宋文化为主题,以历史文化名城为依托,以“三槐堂”文化为传承,以创新的精神再现千年前的盛景和文化,打造一个集宋文化、三槐文化、姓氏文化、祭祀活动、非遗展示、观光旅游、休闲娱乐、餐饮购物、居住经营、会议办公为一体的文商旅游综合服务区。如今,三槐堂的复建规划可能还在实施中,因为我现在还无法查找到有关其建成后的真实图片。

三槐堂的来由

王祐(避讳明孝宗朱祐樘写作王祜,但谱牒学者杨修骏先生认为非“王祜”),祖籍莘县(宋时属大名府,今属山东省),以文学见长。五代时先仕晋,后及汉、周,北宋建国后,宋太祖赵匡胤拜其为监察御史,颇得赏识,官职不断升迁,以尚书兵部侍郎知制诰。乃举家迁来京城,落户开封。时在宋乾德三年(965年)至开宝二年(969年)之间。

王祐落户开封的具体地址,明李濂的《汴京遗迹志》说在仁和门外,清周城的《宋东京考》说在望春门外。这仁和门和望春门实际指的都是曹门,即今曹门关中街偏北一带。

宋开宝二年(969年),有人密告魏州节度使符彦卿谋叛。魏州即大名(大名县亦名魏县),宋太祖乃派王祐权知大名府。那个时候,莘县一带归属大名府。宋太祖要王祐衣锦还乡,许以“便宜”行事,并以赵普(一说王溥)相位相许。宋太祖如是操作的真实用心在于除符,王祐自是心知肚明,但口又不便明说。王祐至大名接任后,仍明察暗访,却查无实据,数月无闻。宋太祖乃驿召面问,王祐直言禀报,符彦卿无谋叛事实,并以自己全家百口性命担保,并直谏太祖吸取晋、汉(五代)皇帝因猜忌而滥杀无辜的教训。太祖听后很不以为然,乃把王祐改派知襄州。如此一来,太祖对王祐升迁宰相的许诺当然也落空了。王祐赴襄州任前在其宅院内,亲手植槐树三棵,曰:“吾子孙必有为三公者。”

以今人的思想揣度王祐当时的心情,很可能对自己当不成宰相有点生气,可能是“别看我不能位列三公,我的子孙一定会有担任宰相、位列三公”的气话。当然,我们更可以从这句话中领略到王祐的自信或远见。这里他以三槐比拟三公确是无疑的。

后来果不出其所料,他的儿子王旦在宋真宗时做了宰相,而且一做就是十八年,使他的预言变成了现实。由此,三槐堂不仅成了王祐一支的堂号,而且王佑后裔逐步发展成为整个王氏大家族中最重要的一个分支——三槐王氏。

我们从三槐王氏的产生可以说三槐堂是与王祐在庭院亲植三棵槐树有直接的关系,所以,三槐堂的始祖应该是王祐,而不能为王言。

《太原王氏》书中的世表:褒公西入咸阳,传四世至綝公,綝有十子,第三子曒公为潞州刺史,曒公八传至言公,为唐滑州黎阳令,言公生彻,为后唐进士,官至左拾遗,彻公生祐(有谱牒学者认为:王綝为琅邪王氏王导的十一代孙,王祐是王导二十一代孙,三槐堂一支应是琅邪王氏的后裔),是为三槐王氏始祖。

祐公少笃志词学,性倜傥,有俊气。后晋天福年中,以书见桑维翰,维翰称其藻丽,由是名闻京师。邺帅杜重威辟为观察支使。至后周,仕为魏县、南乐二县县令。宋太祖即位,擢拜监察御史,后加集贤院修撰,转户部员外郎。至宋太宗时,知河中、开封二府,以病请告,拜为兵部侍郎。祐公生逢五代战乱,历事后晋、后周和宋朝,皆以文武忠孝而显名。祐公宦居于汴梁城东时,筑室于仁和门外,尝手值三槐于庭院中,言称其子孙必有为三公者。后来王祐裔孙因之而称为“三槐王氏”。

三槐王氏自祐公以后,簪缨相继,历世为官,子孙分任各处,子孙散布于海内外。

三槐世系在五代末和北宋时期的王言至王巩的六代世系人物,无论从史书或谱牒资料上看均比较完整和详尽,这与当时北宋政权社会稳定,三槐王氏处于鼎盛时期有关。因此三槐世系研究重在北宋前和宋室南渡后。北宋之前的五代时期政权更换频繁、门阀显贵乱套、多数姓氏世系出现断层。三槐王氏世系上朔虽有延绵,但存在两个分歧要点。一部分是认为三槐世系要挂在王元之后的琅琊世系,另一部分认为应挂在王威之后的太原世系(详见《三槐王氏溯源》。至于北宋灭亡,宋室南渡至今的三槐王氏,由于许多后裔随宋室南渡,也有不少北迁或留守中原,以后元、明、清各朝四处搬迁,枝繁叶茂,史书难于记述,各方谱牒纷说不一,所以至今约900年历史的三槐世系也难于理清,这给我们今天盐城三槐王氏溯源带来了难度。

另一个奇怪不怪的现象,奇怪的是,三槐后裔是从宋代开始繁衍,到现在最多也应几百万人,可有人统计,世上王姓称是三槐王氏后裔的竟有四千多万人,占中华王氏四成之多,可见是一个奇怪的现象。更奇怪的是,从宋代开始的三槐堂,但三槐堂历史名人中竟然出现宋代之前的王氏名人,如:春秋战国时期的王诩(即鬼谷子)、王良,秦代的王翦、王贲,还有王昭君、王羲之等等,好像王氏的名人都来自三槐堂了,而且还没有人提出异议!

说又不怪,原因是在有王氏群居的地方,他们修建的祭祖祠堂都取名为“三槐堂”(国内建有一千多座三槐堂,承载着四千多万三槐王氏),这应该是王祜的“忠义”精神(并与王氏始祖姬晋直谏如此雷同)感染了大家的缘故。从精神、思想上认知了三槐堂,从文化、血脉上认同了三槐堂。三槐堂由此形成了一种忠义精神——“三槐文化”、“三槐精神”。所以我说,现在的三槐堂已不是一般堂号含义的三槐堂(不一定是王祜之后裔),而更多的是一种忠义精神的象征。 |